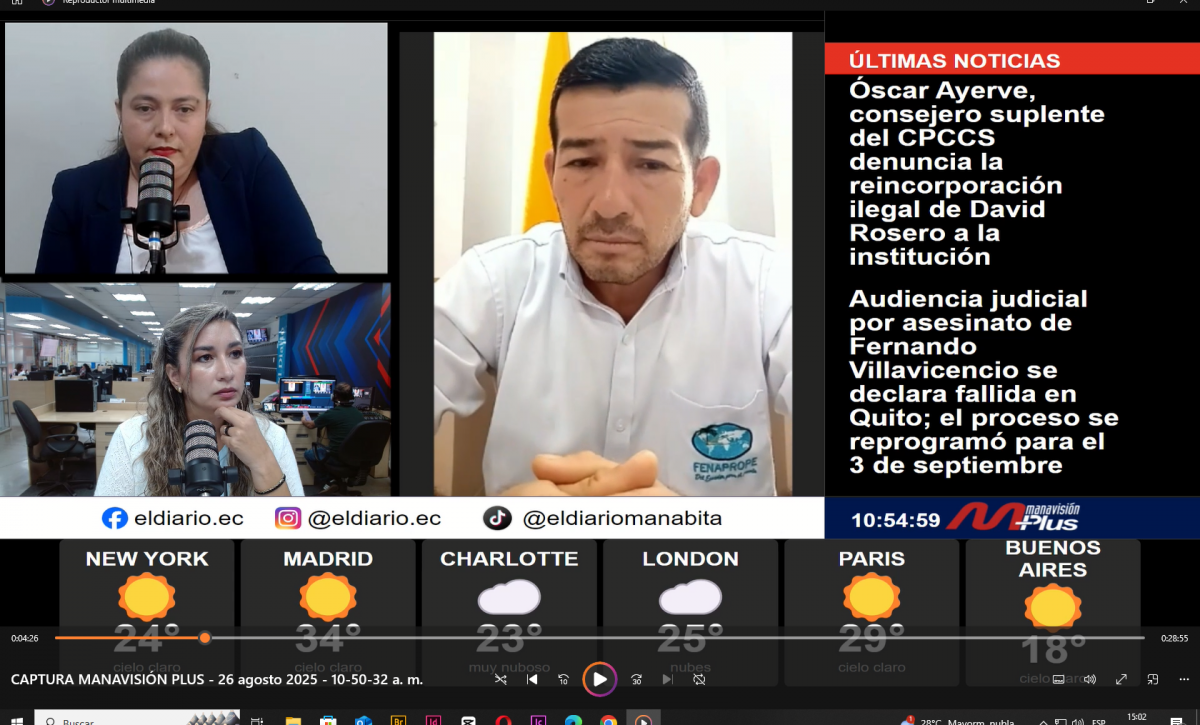

Rafael Torres, presidente de la Federación Nacional de Productores de Plátano (FENAPROPE), analiza el incremento de precios, la situación del consumo interno y la urgencia de contar con un marco legal propio para este producto clave en la alimentación diaria.

—El plátano, alimento básico en la mesa de millones de familias ecuatorianas, se ha convertido en uno de los productos más caros del mercado. Ayúdenos a entender por qué ha subido tanto su precio y qué significa esto para productores y consumidores.

El aumento del precio tiene algunos factores, uno de los fundamentales es el crecimiento de la industria para los elaborados, especialmente con el chifle. Según el MIPRO, en los últimos cuatro años la demanda industrial se ha incrementado entre un 30 y 35 %.

—Eso es bueno para el sector…

Es extremadamente bueno, de verdad, y es importante que el país lo sepa. Hace apenas cuatro o cinco años, el sector platanero estaba en crisis, igual que ocurrió con el cacaotero. Producir no era rentable y muchos agricultores estaban abandonando sus cultivos. Hoy la situación es diferente. El crecimiento de la industria de elaborados ha permitido que exista una demanda sostenida que genera mejores precios para los productores. La caja de plátano, que antes se vendía a valores que apenas cubrían los costos, ahora se cotiza entre 14 y 15 dólares en exportación, lo que representa un alivio para los agricultores. Para nosotros, que venimos de décadas trabajando con pérdidas, este nuevo escenario es una especie de reivindicación histórica.

—Eso es positivo para los productores, pero ¿qué pasa con el consumidor, para quien el verde es parte de la dieta diaria y ahora ve golpeada su economía?

Mire, para que usted lo sepa y el país lo sepa, el plátano no es una fruta, es una hortaliza que forma parte de la canasta básica familiar, reconocida dentro de la seguridad alimentaria del país. Hoy ocupa el segundo lugar de consumo después del arroz, superando al trigo. En Ecuador el consumo per cápita anual es de 40 kilogramos, mientras que en el mundo apenas llega a 15. En la Costa, en provincias como Manabí, Los Ríos o Santo Domingo, esa cifra supera los 60 kilos per cápita. Eso refleja la importancia cultural y nutricional del plátano, pero también explica por qué su encarecimiento genera tanta preocupación en la gente.

—Entonces, ¿por qué tiene que costar tanto?

Hay un tema estructural que muchas veces el consumidor no conoce: producir una caja de plátano cuesta entre 9 y 10 dólares. Durante más de medio siglo hemos vendido entre 4 y 7 dólares, prácticamente subsidiando a toda la cadena a costa del productor. Eso ha hecho que el sector se mantenga de pie a duras penas, muchas veces con pérdidas. Hoy, con precios que rondan los 14 dólares, recién estamos cubriendo los costos y logrando un superávit de 4 a 5 dólares por caja. Es una bonanza bien merecida, pero aún frágil, porque depende de la demanda y de factores externos como el clima o la competencia internacional.

—Usted impulsa la creación de una ley específica para el sector platanero. ¿En qué instancia está?

Actualmente estamos incluidos en la ley del banano y otras musáceas destinadas a la exportación, pero el plátano no es lo mismo que el banano. Necesitamos una ley propia, porque hoy ni el productor ni el consumidor tienen protección legal. No existe un marco que regule la intermediación, que ponga límites claros a los precios o que fomente la industrialización de manera ordenada. Desde la Federación presentamos hace más de un mes un proyecto de ley en la Comisión de Soberanía Alimentaria, pero hasta ahora no tenemos respuesta. Nuestra expectativa es que los asambleístas, especialmente los de Manabí y las provincias productoras, den el respaldo político que el plátano merece.

—¿Qué contempla esa normativa?

El proyecto de ley aborda aspectos clave: protección sanitaria para enfrentar plagas como el moko, seguridad alimentaria, regulación de la comercialización y creación de un fondo nacional para el plátano. No es nada nuevo: antes existieron planes nacionales para productos como el cacao, el banano o el café. Lo que pedimos es que el plátano, que hoy cuenta con más de 15.000 productores en todo el país y 50.000 hectáreas solo en Manabí, tenga la misma atención. Además, la ley permitiría ordenar la producción, evitar la sobreoferta descontrolada y garantizar que la rentabilidad llegue al productor y también al consumidor.

—Actualmente, ¿cuál es el costo de la caja de exportación?

Hoy el promedio está en 14 a 15 dólares en provincias como Manabí y Santo Domingo, aunque en estas semanas el precio ha tenido bajas. La fruta destinada a la industria se paga incluso a 16 o 17 dólares, lo que parece contradictorio, pero responde a la alta demanda de los elaborados. El crecimiento de la industria nacional de chifles y snacks ha hecho que la fruta de segunda calidad, la que no va a exportación, tenga más valor en el mercado interno.

—¿Y cuánto se paga al productor en finca y cuánto llega al mercado?

Al productor se le paga entre 12 y 14 dólares por racimo, pero en las ciudades un racimo puede costar hasta 40 dólares. Esa brecha refleja el peso de la intermediación, que se lleva gran parte de la ganancia sin que el productor ni el consumidor se beneficien. Por eso insistimos en la urgencia de una ley que formalice la cadena comercial, porque de lo contrario siempre habrá distorsiones que afectan a ambos extremos.

—¿Qué se espera de los precios hacia fin de año?

La dinámica del mercado no depende solo de Ecuador. Centroamérica también produce plátano y, según las estaciones, compite directamente con nosotros. En verano, nuestra producción cae hasta un 30 o 35 % por falta de riego, lo que mantiene los precios altos. Creemos que se mantendrán hasta diciembre, pero a partir de 2026, con el incremento de más de 20.000 hectáreas nuevas sembradas en el país, podría darse una estabilización. Eso sí, si no hay planificación, la sobreoferta puede llevarnos de nuevo a la crisis.

—Otro de los problemas señalados es el climático. ¿Qué impacto tiene?

El cambio climático ya está afectando la producción. Hoy cosechamos con ciclos de 11 o 12 semanas, cuando antes eran de 9 o 10. Las madrugadas frías y la falta de agua generan frutas más delgadas y reducen el rendimiento. Y a esto se suma la amenaza del moko, una bacteria que ha causado la pérdida de más de 15.000 hectáreas en Ecuador y 10.000 solo en Manabí. Es un problema grave que exige bioseguridad y capacitación. Muchos productores tienen miedo de reconocer que tienen la plaga, pero esconder el problema solo agrava la situación. Estamos trabajando en la creación de escuelas satelitales de formación para que el productor sepa cómo propagar plantas sanas y evitar la difusión de la enfermedad.

—¿Cuánto representa el actual incremento de la demanda en cifras?

En estos seis meses el sector platanero vive una bonanza inédita. Estamos hablando de un superávit de 4 a 5 dólares por caja, lo que permite a los productores reinvertir en sus fincas y mejorar su calidad de vida. La industria nacional crece más de un 30 % y las exportaciones se consolidan en mercados como Estados Unidos y Europa, con nuevas oportunidades en Asia y Medio Oriente. El plátano ecuatoriano tiene potencial, pero sin una ley que lo respalde corremos el riesgo de que esta bonanza sea pasajera.